犬の膵炎(すいえん)は、愛犬の命にも関わりかねない危険な病気です。愛犬が嘔吐や食欲不振、強い腹痛などの症状を示す場合、膵炎を発症している可能性があります 。

特に急性膵炎は短時間で症状が悪化し、適切な治療が遅れると腹膜炎や多臓器不全を引き起こして死亡するケースも報告されています 。

本記事では、犬の膵炎について獣医師監修のもと最新の知見に基づき、症状、原因、検査・診断方法、治療法、予防策、食事管理までをわかりやすく解説します。急性膵炎と慢性膵炎の違いにも触れ、愛犬の健康を守るために飼い主さんが知っておくべきポイントを網羅しました。

専門的な内容も含みますが、できるだけ平易な言葉で説明しますので、愛犬の異変にいち早く気づき適切な対応が取れるよう、ぜひ最後までお読みください。

犬の膵炎とは?(急性膵炎と慢性膵炎)

膵炎とは、膵臓で作られる消化酵素が何らかの原因で膵臓内部で活性化し、膵臓自体を自己消化して炎症を起こす病気です 。膵臓は本来、消化酵素(膵液)を十二指腸に分泌して食べ物の消化を助ける働きと、インスリンなど血糖値を調節するホルモンを分泌する働きという、2つの重要な役割を担う臓器です 。膵炎を起こすと、膵臓から漏れ出た消化酵素によって膵臓自身や周囲の臓器が傷つけられ、激しい腹痛を引き起こします。また膵組織が破壊されることでインスリン分泌にも支障をきたし、高血糖や糖尿病のような症状が後に残ることもあります 。

膵炎には大きく分けて急性膵炎と慢性膵炎の2種類があります 。急性膵炎はその名の通り突然発症するタイプで、膵臓組織の浮腫や好中球の浸潤(炎症細胞の集まり)を伴い、一部で壊死も起こりますが適切な治療により比較的可逆的(元に戻る)とされています 。急性膵炎では短時間で症状が激化し、全身性炎症反応症候群(SIRS)や多臓器不全、播種性血管内凝固(DIC)など致死的な状態に発展するケースもあり、迅速な治療が必要となる恐ろしい疾患です 。一方、慢性膵炎は長期間にわたって膵臓に炎症がくすぶり続けるタイプで、膵組織の線維化(固く瘢痕化すること)が進行し不可逆的な変化を起こします 。慢性膵炎では急性ほど明確な症状が出ないことも多く、軽い消化器症状(食欲不振や嘔吐、軟便など)が繰り返し起こる程度で見過ごされる場合があります 。

しかし炎症が続くことで膵臓の組織は徐々に失われ、最終的に膵外分泌不全(消化酵素が出せなくなる)や膵内分泌不全(インスリンが分泌できなくなる)を引き起こす可能性があります 。つまり慢性膵炎は完治が難しく、うまくコントロールしながら犬のQOLを保っていくことが大切になります。

いずれのタイプでも、膵炎は決して珍しい病気ではありませんが、重症化すると命に関わる重大な病気です 。少しでも疑わしい症状が見られたら早めに動物病院で診察を受けるようにしましょう。

犬の膵炎の症状

犬が腹痛の際に見せる「祈りのポーズ」。膵炎の強い腹痛でこの姿勢を取ることがあります 。

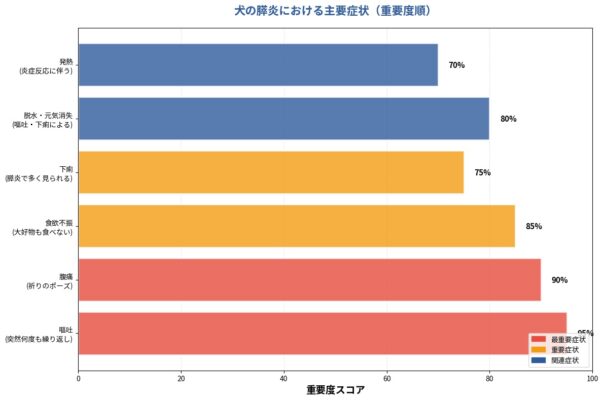

犬の膵炎で現れやすい主な症状は次のとおりです 。

- 嘔吐(おうと)

- 突然何度も繰り返し吐くのが典型的です。ひどい場合は水を飲んでも吐いてしまったり、黄色い胆汁や泡状の液体を吐くこともあります 。嘔吐の頻度は個体や状況によりますが、連続する嘔吐は膵炎の重要なサインの一つです 。

- 食欲不振

- 大好きなおやつや普段好物の缶詰さえ一口も食べなくなる急激な拒食が見られることがあります 。なかには本能的に脂っこい食べ物を避けるのか、野菜(キャベツやブロッコリーなど)なら口にするといった例も報告されています 。いずれにせよ、普段は食いしん坊な子が急に全く食べなくなったら要注意です。

- 腹痛

- お腹に強い痛みがあると、犬は元気を失って動かなくなります。腹痛がひどい場合に犬がよく見せる姿勢が**「祈りのポーズ」**です 。前肢を伸ばして上半身を伏せ、腰だけを高く上げてじっとしている独特の姿勢で、お腹の痛みを和らげようとしているサインと考えられています 。抱き上げようとしたりお腹に触れたりすると痛みで悲鳴をあげることもあります 。

- 下痢

- 膵炎では嘔吐に次いで下痢を起こす犬も多いです 。急性膵炎では激しい下痢が出ることもありますし、慢性膵炎では軟便が続くケースもあります 。嘔吐と下痢が同時に起これば脱水も進みます。

- 脱水・元気消失

- 繰り返す嘔吐や下痢で体内の水分が失われると、皮膚の弾力低下や口腔粘膜の乾燥など脱水症状が見られます 。犬はぐったりとして動かなくなり、呼吸が荒く浅くなることもあります 。重症化するとショック症状や意識障害(昏睡)に陥る恐れもあります 。

- 発熱

- 膵臓や腹腔内の強い炎症反応に伴い、発熱(高体温)が起こる場合があります 。熱があるときはハアハアと浅いパンティング(息遣い)をすることもあります。

以上のような症状は膵炎で典型的に見られますが、実は膵炎に特有の症状というものは存在しません 。嘔吐・下痢や食欲不振、腹痛といった症状は他の消化器疾患(胃腸炎や異物誤飲、子宮蓄膿症など)でも起こり得ます 。

また犬によって症状の出方や重症度には大きな差があり、検査上は重度の膵炎と判明しても意外と食欲がある子もいれば、軽度でも全く食べられない子もいます 。したがって症状だけで膵炎かどうか断定することは難しいのです 。

特に異物誤飲や胃捻転など膵炎と症状が似ている緊急疾患もありますので、嘔吐や激しい腹痛が見られた際には自己判断せず、できるだけ早く獣医師の診察を受けることが大切です 。

犬の膵炎の原因とリスク要因

膵炎既往歴と高トリグリセリド血症の関連

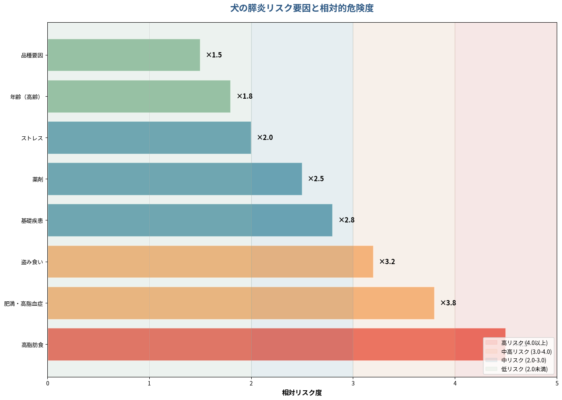

犬の膵炎は特発性(原因不明)とされることが多い疾患です。

実際、犬では膵炎を引き起こす直接の原因は明確にわかっていない場合がほとんどですが、近年の研究で膵炎の発症に関与しうる危険因子(リスクファクター)はいくつか判明しています 。主な要因と考えられるものを挙げます。

- 高脂肪食の摂取

- 脂肪分の多い食事は昔から膵炎のリスクと疑われてきました。実際、犬が唐揚げやトンカツなどの脂っこい人間の料理を盗み食いした直後に急性膵炎を起こすケースが多々報告されています 。沖縄ドーナツ(サーターアンダギー)を大量に盗み食いして急性膵炎になった例もあるほどです 。ただし最新のエビデンスでは「高脂肪食そのものが直接膵炎を引き起こすとは断言できない」とされています 。肥満や脂質代謝異常などの要因が絡んでいる可能性があり、更なる研究が必要とされています 。いずれにせよ高脂肪食は膵臓に負担をかけるため、注意が必要なことに変わりはありません。

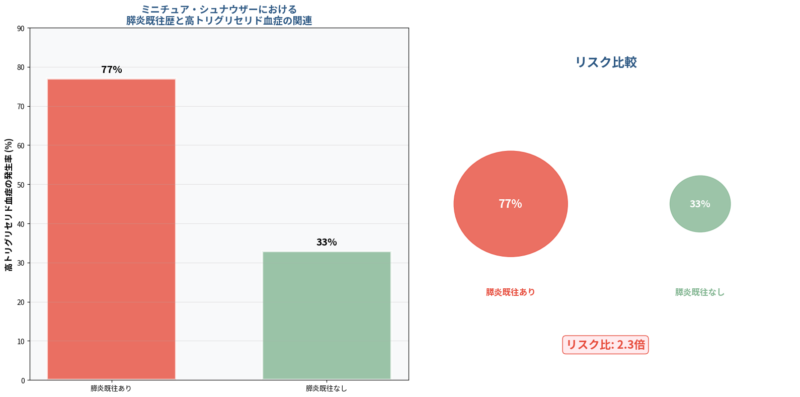

- 肥満・高脂血症

- 肥満傾向の犬や、遺伝的に血中脂質(中性脂肪やコレステロール)が高くなる高脂血症の犬は膵炎を起こしやすいとされています 。ミニチュア・シュナウザーやシェルティー(シェットランド・シープドッグ)などは先天的に高脂血症を起こしやすく、膵炎リスクが高い代表的犬種です 。血液中のトリグリセリド(中性脂肪)が高いと膵臓内の血管が詰まりやすくなり、膵組織への血流不足から膵炎が起こると考えられています 。ある報告では、膵炎の既往歴があるミニチュアシュナウザーの77%に高トリグリセリド血症が認められ、一方で膵炎になったことのないシュナウザーでは**33%**しか高トリグリセリド血症を持たなかったとの結果が出ています 。このように脂質代謝異常は膵炎の重要な素因の一つです。肥満の場合はダイエットによる体重管理も膵炎予防に欠かせません 。

- 不適切な食べ物の摂取(盗み食い・ゴミ漁り)

- 本来犬に与えるべきでないものを食べてしまった場合にも膵炎の引き金になります。飼い主の目を盗んで台所の残飯や生ゴミをゴミ箱から漁って食べる行動は非常に危険です。ある研究では、ゴミ箱漁りをする犬はしない犬に比べ膵炎の発症リスクが13倍以上になると報告されています 。調理済みの人間の食べ物(特に脂肪分が多い料理)を与える習慣も問題で、日頃から人の食事を頻繁に食べている犬は膵炎リスクが2倍以上高まるとのデータもあります 。犬が誤って串(つまようじや竹串)付きの食品を飲み込んだ場合、串が内臓を刺して膵臓に炎症を起こすこともあります 。食生活上の不注意は膵炎の大敵と心得ましょう。

- 基礎疾患(内分泌疾患など)

- 他の病気が原因で膵炎が二次的に起こる場合もあります。代表的なのがホルモンの病気です。例えば副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)や甲状腺機能低下症、糖尿病といった内分泌疾患は膵炎のリスクを高めることが知られています 。クッシング症候群やステロイド長期投与によって常に食欲が亢進している犬では、食べ過ぎ・盗み食いによる膵炎発症が特に起こりやすい傾向があります 。また、胆石症などの胆道系疾患や重度の腸炎など他の臓器の病気が膵臓に波及して膵炎を起こすケースもあります 。特に高齢の犬ではこうした基礎疾患が増えるため、結果的にシニア犬で膵炎が増加する要因となっています 。

- 特定の薬剤

- 犬が服用したお薬が原因で膵炎を引き起こすことも稀ながらあります。過去の報告では、臭化カリウム(てんかん治療薬)、フェノバルビタール(てんかん治療薬)、アザチオプリン(免疫抑制剤)、L-アスパラギナーゼ(抗がん剤)などの投与歴がある犬で膵炎が発症した例が報告されています 。もちろんこれらの薬を飲んだからといって必ず膵炎になるわけではありませんが、持病で長期投与している場合には注意深く様子を見守ることが望まれます。

- その他の要因

- 上記以外にも外傷(交通事故などで腹部に強い打撃を受けた)、腹部手術後の合併症、遺伝的素因など、膵炎につながる様々な要因が指摘されています。また、ヒトの急性膵炎では胆石が主要な原因ですが、犬では胆石による膵炎はごく稀です (犬の胆石症自体が稀です)。アルコール摂取もヒトでは原因の一つですが、犬はお酒を飲まないので関係ありません。このように犬の膵炎は原因不明(Cryptogenic)なものも多いのですが、生活習慣や持病の管理次第で発症リスクを減らすことは可能です 。

▶ポイント: 実際に現場の動物病院では、過食や高脂肪食が関与した膵炎の症例がとても多い印象です 。「若い犬だから大丈夫」と油断せず、若くても脂肪分の多い食べ物を一度に大量に与えないよう気をつけましょう 。逆に中高齢で基礎疾患を持つ犬では脂質代謝異常が隠れている場合もあるため、年齢を重ねたら定期的に健康診断を受け、血液検査で高脂血症がないか確認してもらうと安心です 。

犬の膵炎の検査・診断方法

膵炎が疑われる症状や所見がある場合、獣医師は総合的な検査を行って診断します。膵炎の確定診断には本来、膵臓の組織検査(生検)が必要ですが、膵臓の一部だけに炎症が限局しているケースも多く、外科的に生検をしてもうまく診断できないことがあります 。加えて、膵炎の疑いがある犬に全身麻酔をかけて膵臓組織を採取するのは大きな負担となるため、現実的には生検はほとんど行いません 。そのため、臨床症状・血液検査・画像検査など複数の所見を組み合わせて診断を下すのが一般的です 。

主な検査項目は以下のとおりです。

- 身体検査・問診: 獣医師による触診で前腹部の痛みや膵臓付近の緊張がないかを調べます。飼い主さんへの問診では、嘔吐や食欲低下の経緯、高脂肪のものを食べなかったか、誤食の心当たり、持病や投薬状況など詳細に確認されます。

- 血液検査: 血液化学検査では膵炎の指標となる消化酵素(アミラーゼ、リパーゼ)の数値を測定します。膵炎ではこれらの酵素値が上昇することが多いですが、他の要因でも変動するため参考値に留まります。より信頼性の高い検査として、膵特異的リパーゼ(PLI:Spec cPL)の測定があります。これは膵臓由来のリパーゼだけを測る免疫学的検査で、膵炎診断に高い感度・特異度を持つとされています 。結果が出るまで数日要しますが、外注検査でSpec cPL値が基準を超えると膵炎の可能性が強く示唆されます (簡易キットによるSnap cPL検査で陽性の場合も膵炎の疑い)。その他、白血球数の増加やCRP上昇(炎症マーカー)が見られることも多いです 。重症例では血小板減少(DICの疑い)や高血糖・電解質異常なども伴うことがあります 。

- 画像検査(主に超音波検査): 超音波エコー検査は膵炎診断に非常に有用です 。正常時は見つけづらい膵臓が、膵炎では腫大(腫れ)し、組織が他より黒っぽく(低エコー)写ったり、周囲の脂肪組織が白く(高エコー)写ったりする特徴的所見が見られます 。こうした超音波所見があれば診断の大きな助けになります。ただし膵臓の位置やガスの影響で見えにくい場合もあり、初回エコーでは異常がなくても2日後には典型像が出現した例も報告されています 。従って画像検査だけで膵炎を否定はできず、症状・血液データと併せて総合判断することが重要です 。レントゲン検査は膵臓自体を直接描出することはできませんが、腸管ガスの貯留や腹膜炎所見から間接的に膵炎の手がかりを掴むことがあります 。また、他の腹部疾患(異物、腫瘍など)との鑑別にも役立ちます。必要に応じて高度医療施設でCT検査を行うケースもありますが、一般的には血液検査+超音波で診断がつくことが多いでしょう。

このように膵炎の診断は一つの検査結果だけでなく総合的な評価によって行われます 。臨床症状が典型的で、血液中のSpec cPLが明らかに高値で、エコーでも膵臓の異常像が見られれば確定診断となります 。もし膵炎が疑われる場合、早期治療のためにも獣医師に遠慮なく「膵炎ではないでしょうか?」と相談してみてください 。

犬の膵炎の治療法

犬の膵炎、とりわけ急性膵炎の治療は基本的に入院下での集中的な支持療法(対症療法)が中心となります 。膵臓自体を直接治す特効薬はありませんが、炎症がおさまるまでの間、症状を緩和し合併症を防ぐ治療を行うことで多くの犬は回復します。以下に主な治療のポイントを示します。

- 絶食と栄養管理

- 膵炎ではかつて「膵臓を休めるため絶食させるべき」と考えられてきました 。実際、嘔吐が激しい急性期には一時的な絶食が指示されることがあります 。食事を摂ると膵臓から消化酵素が分泌されてしまうため、吐いている間は飲食を控え膵臓への刺激を絶つのです 。その際、点滴で水分と必要なエネルギー・電解質補給を行い、低血糖や脱水の進行を防ぎます 。ただし近年では、人医療にならいできるだけ早期に経腸栄養(早期給餌)を再開した方が予後が良いとの見解が一般的です 。嘔吐が治まれば可能な限り早く低脂肪の食事を少量ずつ与えることが推奨されます 。重度で経口摂取が難しい場合、内視鏡や外科手術でチューブを設置して腸から流動食を入れる方法(経腸栄養)をとることもあります 。絶食・補液による管理か早期栄養かは症例によって判断が異なりますので、獣医師の指示に従ってください。

- 輸液療法(点滴)

- 脱水の補正と循環血液量の維持のため、静脈点滴による積極的な輸液が最も重要な治療の一つです 。嘔吐・下痢で失われた水分や電解質(ナトリウム、カリウム、カルシウム等)を補い、血液をサラサラに保つことで膵臓への血流を改善します。膵臓は血液から酸素や栄養を受け取っており、血流低下は膵組織の壊死を招くため、点滴でしっかり循環を支えることが治療の土台となります 。さらに、点滴により全身に拡散した炎症性サイトカイン(炎症を引き起こす物質)を洗い流す効果も期待できます。重度膵炎ではサイトカインが暴走してサイトカインストームと呼ばれる危険な全身状態を招き、DICなどにつながり得るため、輸液で少しでも緩和させます 。

- 疼痛管理(鎮痛剤の使用)

- 膵炎は「お腹の中の激しい火傷」とも形容されるほど強い痛みを伴うことが多いです 。犬が先述の祈りのポーズを取ってしまうほどの腹痛は見ていてもつらいものですが、痛みを取り除くことも治療上極めて重要です 。獣医師は状態に応じて適切な鎮痛薬(オピオイド系鎮痛剤やNSAIDs、局所麻酔薬の持続投与など)を選択して投与します 。痛みが和らぐだけで犬の表情や状態が大きく改善する場合もあります。

- 制吐剤(抗吐処置)

- 嘔吐が止まらない場合は制吐薬で吐き気を抑えます。現在よく使われるのはマロピタントという注射薬で、脳の嘔吐中枢に作用して吐き気を止めるとともに、痛み物質サブスタンスPの放出も抑えて鎮痛効果も発揮する優れた薬です 。この薬のおかげで膵炎治療中の犬の多くは嘔吐が軽減し、痛みも和らぎます。制吐剤の他にも必要に応じて胃酸抑制剤(制酸剤)や粘膜保護剤などを投与することもあります。

- 抗炎症剤・その他対症療法

- 膵炎による炎症を抑えるため、補助的に抗炎症薬(ステロイド系薬剤など)が使われるケースもあります 。日本では近年、膵炎治療薬としてフサプラジブ(インターベット社)という炎症や組織破壊を抑制する注射薬も使用可能になっており、重症急性膵炎で投与が検討されることがあります 。また膵炎は細菌感染が主因ではありませんが、膵組織の壊死により二次感染を起こす懸念があるため抗生物質を予防的に使う場合もあります 。嘔吐が続く初期は内服薬も吐いてしまうため、多くの薬剤は注射で投与されます 。これら対症療法により嘔吐や腹痛が和らぎ脱水が改善すれば、犬の苦痛はかなり軽減されます 。

以上のように、犬の膵炎治療は「点滴」「鎮痛」「制吐」「栄養管理」という大きな柱を中心に進められます 。

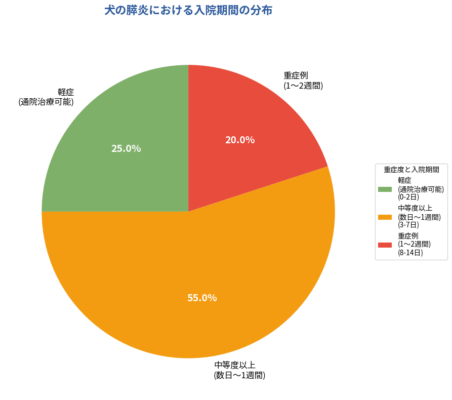

中等度以上の膵炎では一般に少なくとも数日〜1週間程度の入院が必要です 。特に急性膵炎は初期治療の遅れが命取りになるため、早めの入院・集中治療で峠を乗り切ることが重要です。適切な治療を行えば数日間の内科治療で回復できる軽度例も多いですが、放置すると重症化して致死的な合併症に至ることもある怖い病気です 。愛犬を救うためにも、獣医師とよく相談しながらベストな治療を受けさせてあげましょう。

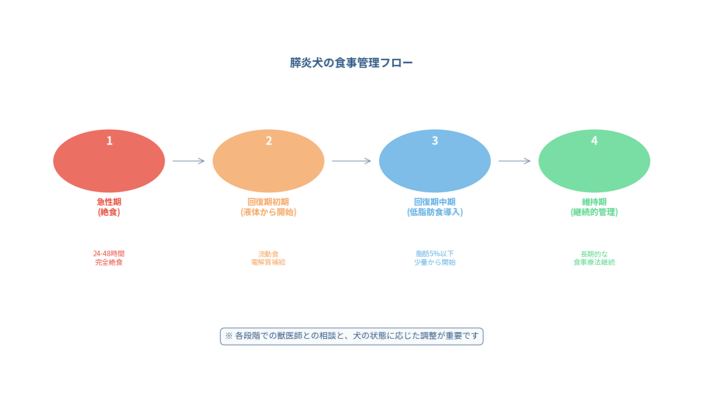

犬の膵炎の食事管理(療法食と食事のポイント)

膵炎の治療中および治療後において、食事管理(栄養管理)は非常に大切です。急性期の入院治療で症状が落ち着いたら、家庭では適切な食事管理によるケアが中心となります 。基本的に低脂肪の療法食(処方食)が推奨されます 。具体的なフードの種類や給餌量・回数は獣医師から指示されるので、その指示に従って与えてください 。勝手な判断で通常食に戻したり、おやつを与えたりすると再燃する恐れがあるため注意しましょう。

▼食事管理のポイント:

- 低脂肪食の徹底

- 膵炎の犬には脂肪分を極力抑えた食事が不可欠です 。市販の消化器サポート用低脂肪フードや膵炎用処方食を用いるのが一般的です。タンパク質や炭水化物中心で脂質の割合が低い設計になっており、膵臓への負担を軽減できます。高脂肪なおやつやトッピング、ミルク類も治療の妨げになる可能性があるため、原則避けましょう 。特に退院直後〜回復期は療法食以外は一切与えないくらいのつもりで管理することが望ましいです。

- 少量ずつ頻回に与える

- 一度に大量の食事を与えると膵臓への刺激が大きくなるため、1日の食事量を3~4回に小分けして与えると良いでしょう。獣医師から食事量の指示がある場合は厳守してください 。吐き気が無く食欲がある場合でも、退院直後はしばらく指示量より少なめから開始し、徐々に通常量に戻すなど慎重に進めます。

- 嗜好性への配慮

- 低脂肪の療法食に切り替えると犬によっては食いつきが悪くなることがあります。味や食感の好みに敏感な子には、ふかしたジャガイモや茹でたササミなど脂肪分控えめで匂いの良い食材を一部混ぜてあげると食べる場合もあります 。ただし手作り食は栄養バランスが偏りがちなので、必ず獣医師と相談のうえ一時的に利用する程度にしましょう 。完全な手作りに移行する場合も栄養管理士など専門家の指導を受けるのが理想です。

- 再発予防のための継続

- 一度膵炎を起こした犬では、たとえ回復して元気になっても食事管理を一生続ける覚悟が必要です 。膵炎は慢性化・再発しやすいため、状態改善後もずっと低脂肪食を継続する必要があると考えてください 。実際、「以前膵炎になったが今は元気だから」と普通食に戻した途端に再発したり、断続的に膵炎を繰り返して慢性化してしまうケースは少なくありません 。愛犬のためにも、低脂肪食+適正体重の維持を生涯にわたって心がけましょう。

- おやつの選び方

- 膵炎の治療中・療養中は基本的におやつ不要ですが、どうしても与えたい場合は低脂肪のおやつを少量だけ与えます。高脂肪のビスケットやジャーキー類は厳禁で、与えるなら茹でた野菜や果物など脂質の少ないものをごく少量にとどめましょう 。急におやつを全部禁止にするとストレスになる犬もいますが、与えすぎは厳禁ですし心配な場合は獣医師に相談して下さい 。市販品でも「低脂肪」と表示された犬用おやつがありますので活用すると良いでしょう。

こうした食事管理は飼い主さんの協力なしには成り立ちません。膵炎からの病後の回復と再発防止には、家庭での食事管理がとても重要だと覚えておきましょう 。愛犬が快適に過ごせるよう、獣医師と二人三脚で適切な栄養管理を続けてください。

犬の膵炎の予防法

「膵炎は予防できるのか?」という問いに対して、完全に防ぐ方法は残念ながら確立されていません 。しかし前述のリスク要因に配慮することで、発症リスクを下げることは可能です。以下に予防のポイントをまとめます。

- 高脂肪の食べ物を避ける

- 膵炎予防でまず大切なのは、普段から脂っこい食事を与えないことです 。特に人間の食べ物(揚げ物や炒め物、バターや生クリームたっぷりの菓子など)は犬にとって過度な脂質となるため厳禁です 。テーブルから食べ物を欲しがっても安易に与えない習慣を徹底しましょう。ご家族にも協力してもらい、「今日は特別」といった例外を作らないことが大切です。

- 盗み食い・誤食の防止

- キッチンのカウンターに調理中の食材を放置したり、食べ残しを出しっぱなしにしていませんか? 犬の嗅覚とジャンプ力を侮ってはいけません 。犬は匂いを頼りに見えない場所の食べ物も探し出しますし、中型犬なら人の腰程度の高さまで簡単に前足をかけて届いてしまいます 。家庭内で食べ物は絶対に犬の届かない所に片付けるのが鉄則です。生ゴミは蓋付き容器に入れ、使用済みの爪楊枝や串はすぐ密閉できる容器に捨てるなど、工夫して誤食事故を未然に防ぎましょう 。特に小型犬では少量でも体重当たりの影響が大きいため、一口の誤食が命取りになることもあります 。

- 肥満の予防・管理

- 体重オーバーの犬は膵炎を含め様々な病気のリスクが高まります。日頃から適切な運動とバランスの良い食事で理想体重を維持しましょう 。既に肥満気味の場合は、獣医師に相談して減量プランを立てることをおすすめします。ダイエットではおやつを減らし、食事量を1割程度カットするなどの方法が効果的です 。また、犬のボディコンディションスコア(BCS)を参考に客観的に体型を評価し、適正体型を目指してください 。肥満を防ぐことは高脂血症の予防にもつながり、結果的に膵炎の予防にも有効です。

- 基礎疾患のケア

- クッシング症候群や糖尿病など膵炎を起こしやすい持病がある犬では、その治療管理をしっかり行うことも再発予防につながります。例えば糖尿病を適切にコントロールすることで膵臓への負担が減り、膵炎の頻度が下がる可能性があります。持病の薬で膵炎リスクが指摘されている場合も、勝手に中止せず獣医師の指導のもとでモニタリングしながら治療を継続しましょう。必要に応じて定期的に血液検査で膵特異的リパーゼを測定し、早期兆候をチェックすることも有益です 。

- 定期健診と早期対応

- 膵炎自体は決して稀な病気ではなく、特にシニア期には発症リスクが高まります 。日頃から年1〜2回の健康診断を受け、血液検査や超音波検査で膵臓の状態をチェックしておくと安心です 。また、たとえ予防に気をつけていても膵炎が突然起きてしまうケースはあります 。大切なのは、少しでも異変に気づいたら様子を見過ぎず早めに病院へ連れて行くことです 。嘔吐が続く、元気がない、祈りのポーズを取る、お腹が張っている等「いつもと違う」サインを見逃さず、早期発見・早期治療に努めましょう 。

以上の予防策を講じても、膵炎を100%防げるとは限りません 。しかし飼い主さんの注意と工夫次第で膵炎のリスクを大きく減らすことは可能です。日々の生活習慣を見直し、愛犬の健康管理に役立ててください。「もしかして膵炎かも?」と不安に感じたら、早めに動物病院で相談することをおすすめします。

急性膵炎と慢性膵炎の違い

ここで改めて急性膵炎と慢性膵炎の違いをまとめておきましょう。両者は経過や症状の現れ方、対応にいくつかの相違があります。

- 発症の仕方:急性膵炎はある日突然発症し、数時間~数日で症状が悪化します。一方、慢性膵炎は長期間にわたり炎症が持続し、明確な発症日がわからないことも多いです。何度も小さな膵炎エピソードを繰り返しながら進行する場合もあります 。

- 症状の重さ: 急性膵炎では激しい嘔吐や腹痛、著しい食欲不振など急激で重度の症状が出るのが一般的です 。ぐったりしてショック症状を起こすケースもあります。これに対し慢性膵炎では症状が比較的緩徐で、「時々吐く」「少し食欲が落ちる」といった軽度の消化器症状が断続的に見られる程度の場合があります 。ただし慢性膵炎でも急性憎悪(急性膵炎のような状態に陥る急性増悪)が起これば激しい症状が出ることがあります。

- 病態と臓器へのダメージ: 急性膵炎では膵臓に生じた自己消化が一過性で、適切に治療すれば膵組織が元の状態に戻る可能性があります 。しかし重度の場合は炎症が膵臓以外の臓器(肝臓、腎臓、肺など)にも波及し、全身性炎症反応や多臓器不全を引き起こす危険があります 。一方、慢性膵炎では持続する炎症により膵臓が線維化(硬化)し、不可逆的な組織変化が進みます 。その結果、膵臓の消化酵素分泌が低下して膵外分泌不全(慢性的な消化不良・下痢・体重減少)を起こしたり、インスリン分泌が障害されて糖尿病を発症したりすることがあります 。急性膵炎でも壊死性病変がひどいと類似の合併症が残る場合がありますが、慢性膵炎ではこうした後遺症がより問題となります。

- 治療・管理: 急性膵炎は救急疾患として位置づけられ、入院のうえ積極的な支持療法が必要です 。早期に集中的治療を行えば命を取り留め、その後は再発防止に努める形になります。慢性膵炎は長期管理が中心で、食事療法や定期的なモニタリングによって症状のコントロールと臓器機能の維持を図ります 。慢性膵炎が悪化して急性増悪すれば急性膵炎と同様の治療が施されます。また慢性膵炎では生涯にわたる低脂肪食の継続が強く推奨されます 。

このように急性膵炎と慢性膵炎では様相が異なりますが、共通するのは「膵臓に炎症が起こっている」という点です。いずれの場合も早期発見・適切治療が重要**であることに変わりありません。「これは急性だから放っておいていい」「慢性だから大したことない」などと自己判断せず、愛犬に膵炎の疑いがあるときは早めに獣医師に相談しましょう。

犬の膵炎に関するよくある質問

Q1: 一度膵炎になると、また再発しやすいですか?

A: はい、膵炎は再発しやすい病気です。特に急性膵炎を経験した犬は慢性膵炎へ移行する可能性があり、その後も膵炎を繰り返す傾向があります 。膵炎が治った後でも、膵臓の機能は完全には元通りにならない場合もあり再発リスクが残ります 。実際、病後に高脂肪の食事を与えすぎると再発したり慢性化したりすることがあると報告されています 。したがって一度膵炎を起こした愛犬には、生涯にわたる食事管理と定期検診で再発予防に努めることが大切です。

Q2: 膵炎が治った後、以前の普通の食事に戻しても大丈夫ですか?

A: 基本的にはおすすめできません。多くの獣医師は、膵炎後も低脂肪食を継続することを勧めています 。膵炎になったということは膵臓の機能が弱っている可能性があり、元の高脂肪食に戻すと再度膵臓に負担をかけて再発リスクが高まるからです 。実際「一度治ったから」と以前の食事に戻した途端に膵炎を再発させてしまうケースもあります 。愛犬の状態によっては主治医が段階的に食事を調整することもありますので、必ず担当獣医師と相談しながら安全な範囲で食事プランを決めましょう。

Q3: 膵炎で入院治療をしています。治療中におやつをあげても大丈夫でしょうか?

A: 治療中(入院中)はおやつは与えないほうが良いです。入院中は点滴や注射で栄養や薬を補給しているため、基本的に食事は獣医師の管理下にあります。特に急性期は絶食指示が出ていることも多く、勝手におやつを与えるのは厳禁です。退院後、治療継続中におやつを与える場合も慎重にしましょう。犬は急におやつがもらえないとストレスを感じるかもしれませんが、与えるなら脂質の少ない野菜や果物をほんの少量に留めてください 。高脂肪のビスケットやジャーキーなどは避け、与えすぎにも注意が必要です 。不安な場合は主治医に相談のうえ許可されたものだけを与えるようにしましょう。

Q4: 膵炎の治療にはどれくらい入院が必要ですか?

A: 膵炎の重症度によりますが、中等度以上であれば数日〜1週間程度の入院は覚悟したほうがよいでしょう 。急性膵炎では最低でも数日は点滴や集中的ケアが必要です 。軽症で食欲もあり吐き気もなければ通院治療で済む場合もありますが、治療初期は入院管理下で経過を見ることが安全です。獣医師は症状の改善具合を見ながら退院のタイミングを判断しますので、焦らず指示に従ってください。状態が悪い場合には1〜2週間に及ぶこともありますが、無理に早く退院させるよりもしっかり安定してから退院した方が結局は近道です。

Q5: 膵炎が原因で他の病気(例えば糖尿病など)になることはありますか?

A: はい、可能性があります。膵炎によって膵臓の内分泌機能が損なわれると、糖尿病を発症することがあります 。膵臓はインスリンを分泌する臓器なので、重度の膵炎で膵島細胞(インスリン産生細胞)が破壊されると血糖コントロールが乱れます 。特に慢性膵炎で膵臓が萎縮・線維化してしまうと、インスリン分泌不全となり二次的に糖尿病になるケースがあります 。また、膵外分泌酵素が減少すると膵外分泌不全(食べても栄養を吸収できない)が生じ、慢性的な体重減少や下痢の原因になります 。もっとも、これらは膵臓のかなりの部分がダメージを受けた場合であり、すべての膵炎患者に起こるわけではありません。軽度の膵炎であれば他の臓器への影響は一過性です。ただ重い膵炎を経験した子では、その後も糖代謝や消化機能に注意してあげる必要があるでしょう。

まとめ

犬の膵炎は適切な治療と継続的なケアにより、多くの場合乗り越えることができます。

しかし再発や慢性化を防ぐには、飼い主さんによる正しい知識に基づいた管理が欠かせません 。愛犬の様子に普段から注意を払い、異変があればすぐに受診することで、膵炎による不幸な事態を未然に防ぎましょう。飼い主さんが学んだ知識は、きっと愛犬の命を守る力になります。